はじめに:爆発する情報量と「電気の壁」

私たちの社会は、生成AIの進化、データセンターの巨大化、IoTデバイスの普及により、かつてないほどの情報量で溢れています。このデジタル社会を根底から支えているのが、半導体チップ(LSI)内部や、サーバー間を結ぶ「配線」です。しかし、従来から使われてきた「電気配線」は、その性能向上が物理的な限界に近づきつつあります。

信号の遅延、消費電力の増大、そして発熱――。これらの問題は「電気の壁」とも呼ばれ、これ以上の性能向上を阻む大きな要因となっています。この壁を突破する鍵として、今、世界中の研究者や企業が最も注目している技術、それが「光電融合」です。

光電融合とは、電子回路が持つ高度な計算・制御能力と、光通信が持つ高速・大容量・低消費電力という利点を、一つのチップ上で融合させる技術です。しかし、単に電気と光を組み合わせるだけでは不十分です。その真価を発揮するためには、電子回路と同じレベルまで光の回路を「高密度に集積化」する必要がありました。

本記事では、なぜ光電融合の高集積化が必要とされ、どのような技術的ブレークスルーによってそれが可能になったのか、そして今なお存在する物理的な制約と、それを乗り越えるための最先端の挑戦について、深掘りしていきます。

第1章:なぜ光でなければならなかったのか? ―電気配線の限界と光への期待―

コンピュータの性能は、これまで「ムーアの法則」に従い、集積回路内のトランジスタ数を増やすことで驚異的な進化を遂げてきました。しかし、チップが高性能化・大規模化するにつれて、内部の電気配線の長さは増え続け、これが深刻なボトルネックとなり始めました。

電気信号は、配線が長くなるほど、また信号の周波数が高くなるほど、信号の劣化や遅延が大きくなります。さらに、電気抵抗によって発生する熱は、チップの安定動作を妨げ、冷却のために膨大な電力を消費します。データセンターの消費電力が世界的な課題となっている背景には、この電気配線の問題が大きく横たわっているのです。

そこで白羽の矢が立ったのが「光」です。光ファイバー通信が証明しているように、光は電気信号に比べて圧倒的に高速で、長距離を伝送しても信号が劣化しにくく、消費電力も桁違いに小さいという特性を持っています。

LSIチップの内部や、チップ間の通信を電気から光に置き換えることができれば、これまで性能向上の足かせとなっていた配線の問題を一気に解決できる可能性があります。これが「光電融合」の基本的なアイデアです。

しかし、実現は簡単ではありません。これまで別々の世界で進化してきた電子回路と光デバイスを、数センチ角のチップ上に、しかも電子回路に匹敵する密度で混載させる「高集積化」こそが、この技術の最も重要かつ困難な課題でした。

第2章:ミクロの世界の革命!高集積化を可能にした2つの技術革新

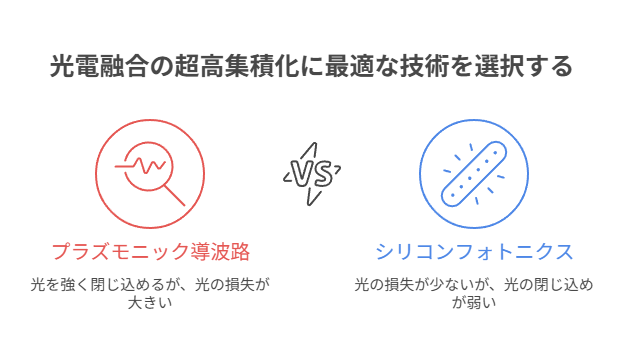

光の回路を電子回路並みに小さくするには、光そのものが持つ物理的な性質、特に「波長」という制約を乗り越える必要がありました。光は波の性質を持つため、その通り道である「光導波路」の幅を、光の波長(通信で使われるのは約1.55μm = 1550nm)以下にすることは極めて困難とされてきました。しかし、二つの革新的な技術がこの常識を覆します。

技術革新1:シリコンフォトニクス

一つ目は「シリコンフォトニクス」です。これは、半導体産業で長年使われてきたシリコンを使って光の回路を作る技術です。シリコンは、光を通す「コア」と、それを覆う「クラッド(石英など)」との間で屈折率の差が非常に大きいという特徴があります。この大きな屈折率差を利用すると、光を強く閉じ込めることができ、光導波路の幅を数百ナノメートル(nm)という、波長よりも遥かに小さいサイズまで縮小することが可能になりました。既存の半導体製造プロセスを応用できるため、低コストで高精度な製造が可能な点も大きなメリットです。

技術革新2:プラズモニック導波路

二つ目は、さらにその先を行く「プラズモニック導波路」です。これは、金属と誘電体(電気を通さない物質)の境界面で発生する「表面プラズモンポラリトン」という特殊な電子の集団振動を利用する技術です。この現象を使うと、光のエネルギーを波長の限界を遥かに超えた数十nmという極めて微小な領域に閉じ込めることができます。これは、もはや電子回路の配線幅と同等のレベルであり、光電融合の超高集積化への道を開くゲームチェンジャーとなりました。

ただし、プラズモニック導波路は光を強く閉じ込める代償として、伝送中の光の損失が大きいという弱点も抱えており、まさに「諸刃の剣」と言える技術です。

これらの技術革新により、光の回路は劇的に小型化され、電子回路との高密度な一体集積が現実のものとなったのです。

第3章:立ちはだかる物理の壁 ―「曲がり角」のジレンマ―

技術の進歩によって光導波路の幅は極小化されましたが、高集積化の前には新たな物理的な壁が立ちはだかります。それが「曲率半径の制約」、つまり「曲がり角」の問題です。

光ファイバーケーブルを無理に折り曲げると通信ができなくなるように、チップ上の微細な光導波路も、急なカーブを曲がらせると光が外に漏れ出してしまい、「曲げ損失」と呼ばれる信号劣化が発生します。このため、導波路を曲げる際には、損失が許容範囲内に収まる「最小曲率半径」よりも緩やかなカーブを描く必要があります。

たとえ導波路の幅が数百nmでも、曲率半径が数mmも必要となれば、チップ上で配線を引き回す際に広大な面積を占有してしまい、高集積化の大きな障害となります。

シリコンフォトニクスを使えば、この最小曲率半径を数マイクロメートル(μm)まで小さくできますが、それでも限界はあります。さらに、究極の微細化技術であるプラズモニック導波路でさえ、この曲げ損失から完全に逃れることはできず、最小曲率半径は8~10μm程度が限界とされています。

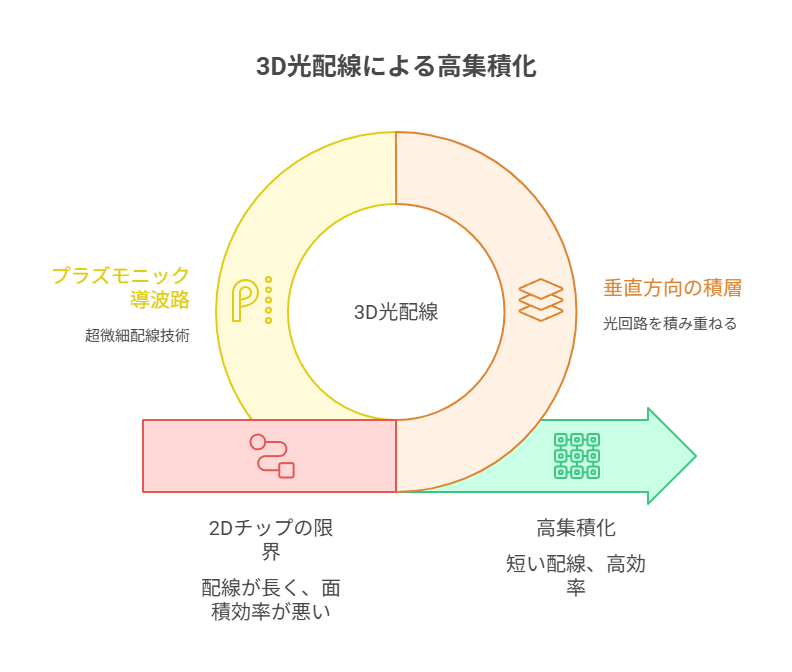

この「曲がり角」のジレンマは、平面(2D)上に回路を詰め込むという従来の発想そのものに限界があることを示唆していました。

第4章:次元を超えろ!「3D光配線」という最終回答

平面での集積化が物理的な限界に突き当たったとき、技術者たちは思考を転換します。「横に並べきれないのなら、縦に積めばいいじゃないか」――。これが、現在の光電融合技術の最先端を走る「3D(三次元)光配線」という最終回答です。

2Dのチップ上で配線を引き回すと、どうしても遠回りになったり、複雑に交差したりして面積を消費してしまいます。しかし、電子回路LSIの上や下に光回路の層を積み重ねる3D構造にすれば、最短距離で信号をやり取りできます。これにより、配線長が劇的に短縮され、遅延や消費電力が削減されるだけでなく、チップ全体の面積効率も飛躍的に向上します。

日本では、国のプロジェクトであるPETRAなどが、LSIチップと光ICを一体で積層する3D光配線技術の実証に世界で初めて成功しています。これは、チップの面積という制約を「体積」という新たな次元で解決する画期的なアプローチです。

プラズモニック導波路のような超微細配線技術も、この3D化との相性が非常に良く、今後は垂直方向にも光の通り道を作ることで、まさに都市のビル群のように、立体的で超高密度な光ネットワークがチップ内に構築されていくでしょう。

「曲がり角」という2Dの制約を、3D化によって乗り越える。これが、光電融合の高集積化をネクストレベルへと引き上げる、現在の主流戦略なのです。

まとめ:未来のデジタル社会を拓く光の力

本記事では、電気配線の限界を克服すべく登場した「光電融合」が、いかにして高集積化を達成してきたかを追いました。

- シリコンフォトニクスとプラズモニック導波路という革新が、光の回路を電子回路並みに小型化する道を開きました。

- しかし、「曲率半径」という物理的な制約が、平面上での高集積化の新たな壁となりました。

- その壁を打ち破るべく、現在は「3D光配線」技術によって、次元を超えた高集積化が進められています。

光電融合技術は、もはや実験室レベルの話ではありません。次世代のデータセンターやスーパーコンピュータ、そしてAIの爆発的な進化を支える、不可欠な基盤技術として、その実装が着実に進んでいます。私たちが当たり前のように享受するデジタル社会の裏側で、電気の限界を光で超えようとする静かな革命が、今まさに進行しているのです。